秘書の人間関係形成

ここでは秘書にふさわしい言動、立ち回りについて説明します。

その根底として人間関係がどのように生産性に影響するかについて、4つの理論をもとに紹介します。

上司に対してだけではなく、同じ秘書同士、良い関係を築くことも必要です。

秘書として仕事をしない方も、社会人として非常に重要な内容ですのでしっかり覚え、身につけましょう。

人間関係に関する理論

人間関係が与える生産性について、さまざまな学者が理論を立てています。

経営管理の手法として有名なのは「テイラーの科学的管理法」と「人間関係論」です。

この2つの違いをそれぞれ解説していきます。

テイラーの科学的管理法

20世紀以前の労働は、場当たり的な管理により目標設定もなく、生産効率が非常に悪い状況にありました。

そんな時に労働生産性を上げるための管理体制を科学的に説いたのがテイラーです。

テイラーの主張した科学的管理法の原理は大きく分けて3つあります。

それぞれ見ていきましょう。

①課業管理

:1日のノルマとなる仕事量を設定する。

:使用する工具や手順などの諸条件を標準化する。

:熟練、未熟にかかわらず同条件で働かせる。

:ノルマを達成した場合、賃金を割り増して支払う。

:未達成の場合は賃金を割り引いて支払う。

②作業の標準化

〇時間研究

労働者が作業をするために必要な標準的作業時間を決め、この時間をもとにノルマを設定するための研究のこと。

これにより標準的な作業時間を計算しました。

〇動作研究

仕事に用いる道具や工程を標準化する研究のこと。

最も効率的な道具や動き方、手順は何かを探りました。

③作業管理のために最適な組織形態

もともとは生産現場のボスである労働者に、他の労働者の管理を任せる仕組でした。

テイラーは科学的管理法を導入することで「生産と計画の分離」を行い、生産計画を生産現場から離し、計画を立てて管理する部署を別に設置しました。

これによって生産現場は計画を立てて管理せずに済み、専門の部署ができたことで倫理的な計画立案や管理が可能となりました。

こうした分離を実現するため、「機能別組織」という組織の大本となる形を考案したのです。

重要point

☑ テイラーの科学的管理法を導入したことで生産効率が飛躍的に上がり、大量生産方式へと発展していきました。

☑生産現場を効率的に管理できるマネジメント手法が確立されたことで、産業を近代化させることに大きく貢献しました。

人間関係論

テイラーの科学的管理法によって大量生産が可能になったものの、「労働者が機械のように扱われている」として反発が起こってしまいました。

そんな時に、科学的管理法に代わる新たな管理理論の構築を唱えたのがメイヨーです。

メイヨーらはアメリカの電話電信会社のホーソン工場で「ホーソン実験」を実施し、労働環境が生産能率にどのような影響を与えるのかを調べました。

ーホーソン実験の実験内容ー

①照明実験

:作業中の照明の明るさの変化が作業効率にどのような変化をもたらすか実験。

②継電器組立実験

:反復作業における作業条件(間食、休憩時間など)と生産性の相関を調べる実験。

③第二次継電器組立実験

:作業条件が厳しくとも生産性は上がる、つまり作業条件と作業能率は関係ないと明らかにした。

④面接実験

:作業効率は作業環境ではなく、人間の感情によって決まることが明らかになった。

こうして分かるように、メイヨーはまず労働環境と作業効率を照らし合わせ、そこに矛盾を見つけました。

そこで労働環境以外が生産性に影響を及ぼしているのだと仮定して実験を続けました。

重要point

これらの実験から最終的にメイヨーは

☑生産性は労働者の感情、職場の人間関係に左右される。

☑賃金や休暇などの労働条件より、人間関係の方が生産性に与える影響が大きい。

としました。

モチベーションに関する学説

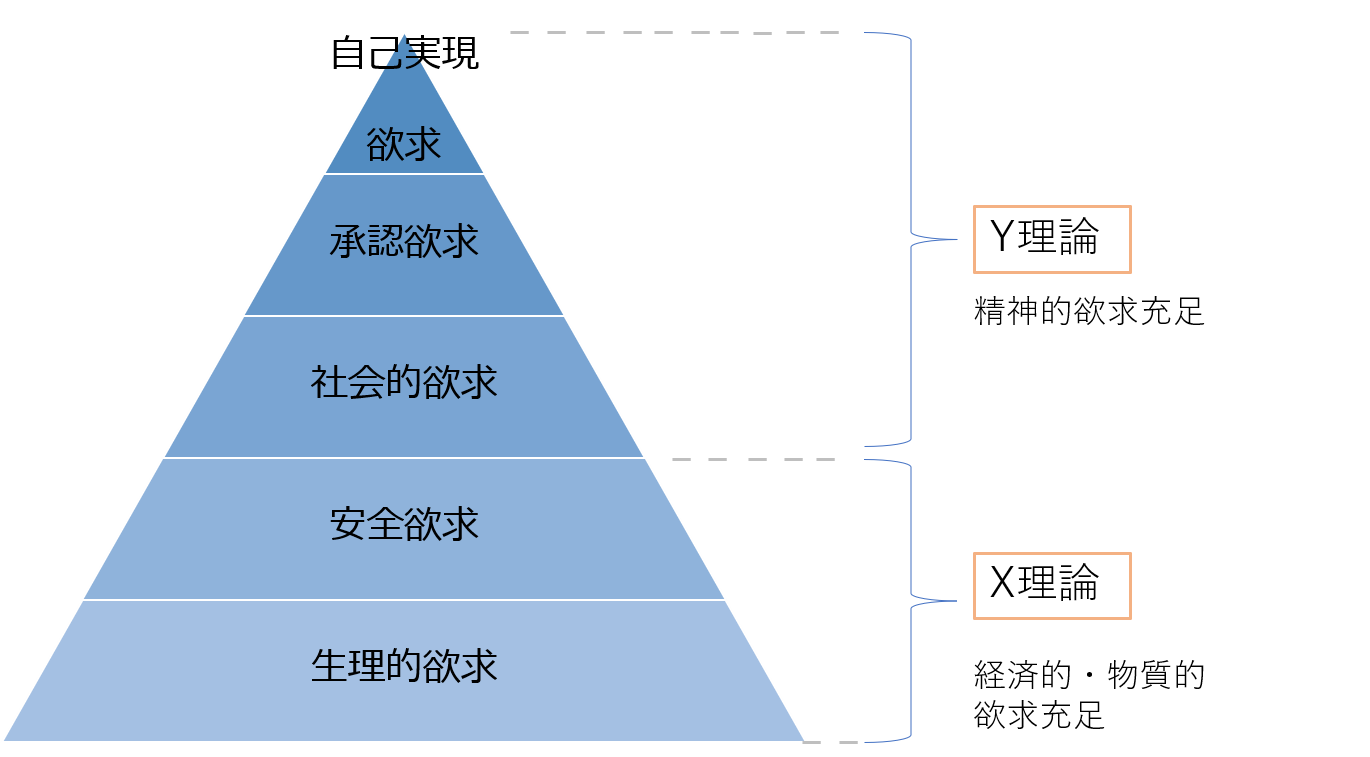

マズローの欲求5段階説

アメリカの心理学者、マズローによって発表された学説です。

人間は「自己実現に向かって絶えず成長する生き物である」ことを根底にしています。

マズローは人間が行動を起こす理由は大きく2つに分かれるとしました。

1つは【欠乏動機】、2つめは【成長動機】です。

【欠乏動機】

何かが足りないと感じる、欠乏状況を充足させることが行動を起こす源泉になるというものです。

「生理的欲求(食欲など)」

「安全欲求(身を安全な場所に置きたい)」

「社会的欲求(集団に属し、皆と仲良くしたい)」

「承認欲求(仲間に自分の実力を認められたい」

というように、4つの欲求から構成されています。

【成長動機】

欠乏動機である4つの欲求が満たされた時に起きるものです。

「自己実現欲求(自分の能力を生かし、さらに成長したい)」

という動機が生まれます。

重要point

☑5つの欲求はピラミッドのように階層構造であり

前段階の欲求が満たされてこそ次段階の欲求が高まり、行動に移すようになります。

マクレガーのX理論・Y理論

アメリカの心理・経営学者のマクレガーによって唱えられた人間観、動機付けに関わる2つの対立的な理論のことです。

マズローの欲求5段階説を元にし大きく2つの考え方に分けました。

【X理論】

人間は本来怠け者であり、仕事が嫌いである。

強制、命令されたり生活のために働いているだけで、自ら進んで仕事をしようとしない。

【Y理論】

人間は自ら目的をもって行動しており、自ら進んで責任を取ろうとしたり、自立して仕事に励んでいる。

このX理論・Y理論をマズローの5段階説に照らし合わせてみましょう。

X理論は5段階説で言う、「生理的欲求」「安全欲求」といった欲求を多くもつ人間の行動モデルに適用できます。

この経済的・物質的な欲求が整いさえすれば良いという人間は、

命令や強制によって管理し、目標が達成できなければ処罰するといったマネジメント手法が適しています。

Y理論は5段階説で言う、「社会的欲求」「承認欲求」「自己実現欲求」といった欲求を多くもつ人間の行動モデルに適用できます。

これらの人間は、魅力的な目標と責任を与え続けるといったマネジメント手法が適しています。

重要point

☑生活水準が低い場合はX理論が適しています。

しかし生活水準が高くなり、生理的・安全欲求が満たされているような現代では、

Y理論に基づいた管理方法が重要になっていると言えます。

望ましい人間関係のあり方

人間関係が仕事にどのような影響を与えるか、学説的に分かったかと思います。

そこで次は、実際に人間関係を形成しようとした時、どのように対応するのが適切なのかを解説していきます。

当然と思う方がほとんどかもしれませんが、意外と言ってしまっている・やってしまっている事があるかもしれませんので確認して下さい。

新任上司との人間関係

・前任と比較をしない。(前の上司は○○だった、前のやり方がよかった等はNG)

・新任上司の仕事の進め方、性格などを早く理解する。

上司が2人いる場合の人間関係

・両上司それぞれ、平等・公平に接する。

・両者それぞれの仕事の仕方に合わせる。

・両者についての陰口やうわさ話などはしない。

秘書同士の人間関係

・お互いの仕事に立ち入るようなことはしない。

・秘書同士できるだけ協力し合い、できる限りの仕事を手伝える間柄でいる。

・自分の仕事を同じ秘書同士だからと、押しつけない。

注意すべき言動

・自分ではなく他人に責任がある(他人の所為)と思われるような言い方をしない。

(例:部長はご存じかと思いまして・・)

・目上の人に指示するような言い方をしない。

(例:~するのが一番いいかと思います)

・誰に対しても、どのような場合でも自分にミスの言い訳をしない。

(例:急な用件さえなければできたんですけど・・)

ー練習問題ー

いつものように少し例題を出します。

人間関係に関する知識、そしてその人間関係を形成するためのふさわしい言動。

これらをしっかり理解できているかチェックしましょう。

問題1

次は人間関係に関する理論である。人物名と内容の組み合わせとして不適切と思われるものを1つ選べ。

1.マクレガー = X理論、Y理論

2.マズロー = 集団へ所属したいという「社会的欲求」

3.テイラー = 人間関係を重視した経営理論

4.メイヨー = 職場の人間関係と生産性の関係

それぞれ誰がどのような理論を説いたかを覚えることは勿論ですが、時代の流れや、なぜそのような理論が出てきたかを考えると全体が把握しやすくなります。

それでは答えを見てみましょう。

不適切である答えは(3)です。

テイラーは「科学的管理法」を説いたのであり、後に「人間を機械のように扱っている、軽視している。」として批判されました。

そんな時に「人間関係が生産性に関係する」と説いたのがメイヨーです。

問題2

次は秘書Aが他部署の部長から「書類が届いていないのだが」という問い合わせについて答えたことである。以下から適切と思われるものを選びなさい。

1.「仕事が立て込んでおりまして忘れていました。申し訳ございませんでした。」

2.「たしかにお渡ししたと思いますが。部長の勘違いではございませんか。」

3.「申し訳ございませんでした。すぐにお届けいたします。」

4.「それでは申し訳ございませんが、こちらに取りに来ていただけますか。」

5.「急用がありまして、お届けできませんでした。すぐに伺います。」

いかがでしょうか。今回の答えは(3)です。

表現があからさまですので簡単に分かったかもしれませんね。

(1)は始めに「仕事が立て込んでいた」と言い訳をしているので不適切です。

(2)は役職が上の部長に対して勘違いではないかなどと言ってしまっています。

人間関係をわきまえていませんので不適切です。

(4)は(2)と同様に、目上の人に対して取りに来て欲しいと言っているので不適切です。

(5)は「急用があった」というのは自己都合であり言い訳なので、それを言うのは不適切です。

秘書検定の問題では、さらに細かな状況が追加される場合があります。

そうすると混乱してしまいがちですが、基本は「言い訳しない」「目上に対しての発言に気をつける」です。

秘書検定を抜きにしても、気をつけて発言するようにしましょう。

0 件のコメント:

コメントを投稿